起業にとって大事なのは、やり抜く力

小澤隆生さん(元ヤフー社長、ブーストキャピタル代表取締役)

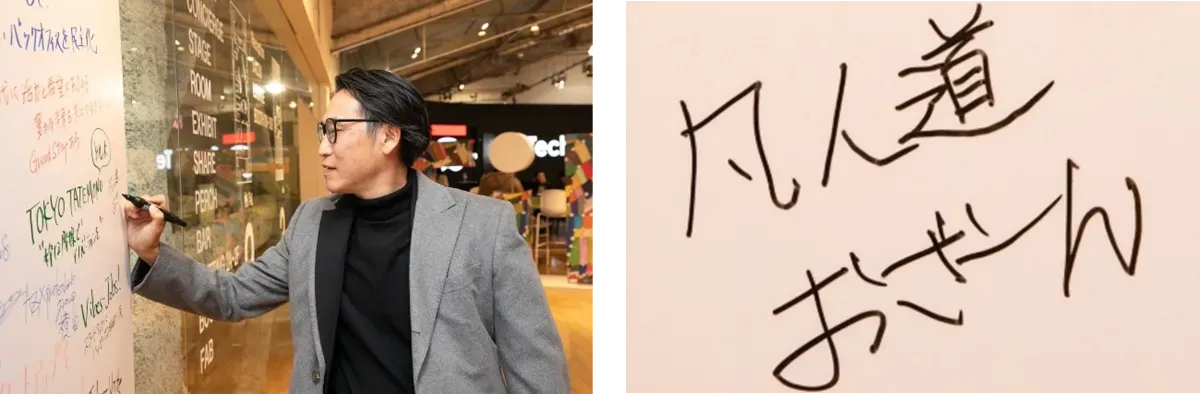

複数の企業を成功に導いた連続起業家であり、ヤフー(現LINEヤフー)の社長を務めた後、現在はベンチャーキャピタルを運営している小澤隆生氏。その小澤氏が2025年2月20日、Tokyo Innovation Base(TIB)でスタートアップへの「プレミアム・メンタリング」を行った。その後のインタビューで、自らも先輩経営者からの教えを元にノウハウを確立していったという小澤氏が、自身の起業体験や起業家に求められるマインド、そして、挑戦する人たちへ熱いメッセージを語ってくれた。

連続起業家、小澤隆生

プレミアム・メンタリングは、第一線で活躍する先輩起業家が将来有望なスタートアップにメンタリングの機会を提供する東京都の取組だ。今回は、産業用ドローン、ヘルスケア分野の研究開発、自然由来のカーボンクレジット事業を展開する3社が小澤氏からアドバイスを受けた。数々のビジネスを成功させてきた小澤氏の口から語られた「恐れずにやってみること」というアドバイスが印象的だった。

小澤氏自身は、1999年にインターネット会社ビズシークを創業し2001年に楽天に売却。楽天では各種事業の責任者を務めた。2011年に創業したクロコスをヤフーに売却しヤフーに入社、多くの新規事業の立ち上げを担当した。2022年4月からヤフー社長を務めたのち、2024年1月、ブーストキャピタルを設立し代表取締役に就任している。これまでに電子決済PayPayや楽天ゴールデンイーグルスなど大きな事業を成功に導いてきたが、その起業家精神の根底には決して諦めない「やり抜く力」があった。

試行錯誤の7年間

小澤氏は、父親から家業の抱える60億円の借金を返済してくれ、と言われたことがきっかけで、20歳の時から7年かけてインターネット事業を興した。長い道のりである。しかし、それを苦労とは思わなかったという。「お金を稼ぐというのは、要するに誰かが(自分がやろうとしていることの)価値を認めてくれなきゃいけない。価値を認められるようなものを作れるかどうか、探すのに5年かかりましたね。そこが今思えば辛かった」と当時を振り返る。

決めていたのはインターネットで起業する、ということだけ。インターネットの仕組みや、何ができるのか、どんな会社がうまくいくのかなど勉強を重ねた。作ってはダメ、作ってはダメ、を繰り返した。それを料理にたとえ、「焼いてみたら美味しくなるかな。ダメなら刺身にしてみよう。刺身がダメなら塩で味付け、塩がダメなら砂糖で」という感覚で試してきたという。

「ダメでも落ち込むことはなかったですね。これは探求としては楽しい。楽しめなかったら起業家としては残念ながら向いてない。『この料理は、この味付けでしかやりたくない。僕はこの素晴らしさを知っている。いつか誰かが認めてくれる』って考えるのはアーティストですよね。こういう人もいていいと思うけど、私は違う。世の中に受け入れられるものを試行錯誤しながら見つけに行く、という探求が好きです」と楽しそうに言う。

起業は最初からうまくはいかない

起業が最初からうまくいくわけでないことを理解するのも大切なのだという。小澤氏は起業をスポーツに例える。「いきなり大谷翔平って出来上がらないじゃないですか?最初は少年野球から始まるのが当たり前。スポーツでは当たり前のことを起業でもやるだけで、それを苦労と呼ぶか、努力と呼ぶか、必要なプロセスと呼ぶかは捉え方による。私はそれを必要なプロセスと捉えているだけ」

「ビジネスを始めてからも資金調達のためにいろんな人を回って、ボロクソに言われて『なんでわかってもらえないのかな?』って言いながら、2年間かけてやっとお金出してくれる人を見つけて、結果7年かかっちゃったことも、僕にとっては必要なプロセス。うまくやったら短く済んだかもしれないけど、こんなもんじゃない?」と言い切る。

ユーザーに受け入れられるために

小澤氏は、今や人々の生活に浸透しているPayPayのようなサービスをいくつも世に送り出してきた。そこには、サービスが人々の「本質的なニーズ」にどれだけ合致しているかを見極める洞察力が見え隠れする。インターネットビジネスでもリアルビジネスでも、人の生物学的かつ根本的なニーズや本質的な欲求を外さないことが重要だという。本質的な欲求とは、例えば、お腹が空いたら食べたい、同じものならできるだけ安く買いたい、同じお金を払うんだったら美味しいものを食べたいと思うことだ。

電子決済でいえば、小澤氏が実際に海外で使ってみて便利だったので、これなら日本人にも受け入れられると確信したという。「700円のものを買うのに1000円を渡して300円返してもらう、それで財布に小銭が増える。明らかに余計なステップが3つぐらいある。キャッシュレスなら700円を決済して終わりのところを、リアルではお釣りをもらったり小銭を持ち歩いたりする行為をおかしいと思えるかどうか」。こうしたことに着眼できるかどうかが起業家にとって大事なのだ。「非常にプリミティブな欲求であればあるほどうつろいがなく普遍的に浸透しやすい」のだと小澤氏は言う。

そして、PayPayなんて使うのは面倒だと思う人に対しては、キャッシュバックなどのお得な特典をつけることでアプローチする。面倒くさくてもまずは使ってもらって、使っているうちに自然とその便利さに気付いてもらえるのだという。

「こうやれば人々は動くんだ、というのをずっと研究してるんです。人を動かすということを再現性高く実行しようとすると、秘訣を5つくらい自分の中に持っていた方がいい。人が自然に行動していることの理由を言語化するということ」と小澤氏は述べる。

メンターの存在

起業家にとってメンターの存在も大事だと力説する小澤氏。小澤氏には4、5名ほどメンターと呼べる人がいた。ネットエイジ(現ネットエイジグループ)の西川潔氏、グロービス経営大学院学長兼グロービス・キャピタル・パートナーズ代表の堀義人氏や同社共同創業パートナーの仮屋園聡一氏などである。

会社経営をしたことがなかった小澤氏は、会社の設立から人の雇い方まで「一から十まで分からなさ過ぎて全部人に聞いていた」という。会社員なら教育システムや制度、タスクも会社が用意してくれるが、経営者は全て自分で決めなければならない。売る商品、売り方、客先リスト、給料、人事制度、経営者としての自分の教育も含め、全て自分で考える必要がある。右も左もわからない中で小澤氏は、先輩経営者でうまくいっている人に聞くのが一番てっとり早いと考え、常にアドバイスをもらえる人を探し、見つければその人にどんどん聞くようにした。

そして、起業を野球にたとえて次のように話した。

「野球(というルールのあるスポーツ)をうまくプレイするのではなく、(ルールを含め)野球というスポーツ自体を創り出すわけです。やったことがないわけですよ。それを自分が楽しめて、新しいことができるかもしれない、みんなもびっくりするかもしれない。不安だけれどやってみよう、という気持ちが強ければ多くの挑戦ができるし、失敗が怖ければ挑戦できなくなる。どれだけ挑戦できるかが成功の鍵なんじゃないですか?」と小澤氏は指摘する。

「もともと好奇心が旺盛でしょっちゅう怪我しているぐらいの人はバッターボックスに立つ回数が多くなるので、失敗の数も多いが成功の数も増える」ともいう。

小澤氏は、先輩たちの教えを元に起業の方法やフレームワークを自分なりに構築していった。「いまだに方法やフレームワークを修正しています。料理人がずっとレシピを研究しているみたいなもの。これでいい、というゴールはない。経験すればするほどこんな方法があったんだとか、人の話を聞けば聞くほどそれは知らなかったとか、テクノロジーが変わると今まで苦労していた部分がいきなりジャンプできるということがある」という。

起業で成功するために必要な3つの力

VCとしても多くのスタートアップと接してきた小澤氏は、起業で成功するために必要な資質が3つあるという。「本質を見抜く力」、「上手に失敗する力」、そして「やり抜く力(徹底力)」の3つだ。

「本質を見抜く力」は、前述のように、サービスが人々の本質的なニーズにどれだけ合致しているかを見極める力のこと。また、「上手に失敗する力」は自分が正しいと思うことに全財産をかけるのではなく、テストをして何度も「軽くこける」ことだという。

「化学の実験でいきなり1トンと1トンで調合しないじゃないですか。最初はちょっとずつやって、爆発しないよね、うまくいくよね、と試してみてから初めてドンと大きくやる。失敗が当たり前なんですよ。上手に失敗をして、そこから学ぶ」と小澤氏は言う。

そして、3つの中で一番大事なのは「やり抜く力」だと断言する。例えば、非常に頭が良く「本質を見抜く力」や「失敗する力」があっても、「やり抜く力」がないと成功のしようがないのだという。

「自分の考えが合っていると思うなら、やり抜いてください。こっちはダメだった。でもこっちは合ってそうだな。じゃあここだけ変えて、みたいなことをどんどん繰り返して、失敗を小さくして、成功までのプロセスをたどる。最後はうまくいくんです」。成功者の口から飛び出す言葉には重みと説得力がある。

M&Aと連続起業家の意義とは

出口戦略の多様化としてM&Aが重視される風潮があるが、小澤氏はどう捉えるのか。

上場する企業は年間100件くらいの非常に狭き門だが、M&Aは出口戦略としてはその何十倍もあり現実的だ、と小澤氏は指摘する。

小澤氏自身はM&Aも連続起業家としてのステップアップも、どちらも起業家としての経験を生かしてきた。これ以上成長が見込めない、と感じたら企業を売却し、新たなアイディアで起業すれば良い。そのたびに、以前の起業の経験が生きてくるのだという。

「連続起業家の重要性って、要するに経験なんですよ。経験があるから間違った道を選ぶ確率が下がるんですね。1回目はわからなさすぎて、迷路で言えばここ違った、ここも違った、となると思うんですけど、2回目は経験があるんで『これは違う』と分かる。やはり、1回より2回、2回より3回(の時)の方がいいんですよ。それだけですよ」

しかし、起業というのは「業を起こす」ことであって出口を求めることではない、と指摘する小澤氏。世の中の99パーセントの起業に出口戦略は必要ないが、ごくわずかのイレギュラーケースの人がどうしても他社の資金が必要で、銀行の融資では賄えないからVCから投資を受けなければならない、出口を求めなければならない、となると言う。

「起業イコール投資を受けるとか、起業イコール出口を求めることはまるで非常識なんです」と警鐘を鳴らし、起業家が起業の方法論をしっかり理解することが必要だという。

「そもそも起業自体があまり日本において当たり前の選択肢に入ってないし、経験者が少ない。体系立って業を起こすことを教え、資本政策もしっかり理解をする場を提供する必要がある。起業の数が増えて全体的な知識レベルや経験が増えてくることによって解決するのではないかと思う」と小澤氏は言う。

起業は誰でもできる。挑戦し続けることが成功への道

小澤氏は14年前から母校の大学で起業家育成講座を開いており、2月には事業を成功させるためのフレームワークについて執筆した著書「凡人の事業論」を出版し、天才ではなく凡人でも成功できる、ということを説いている。

最後に、後輩起業家たちへの応援メッセージをお願いした。「成功間違いなし!挑戦し続けていればいつか成功があります。挑戦してください、誰でもできます」という力強いエールが返ってきた。